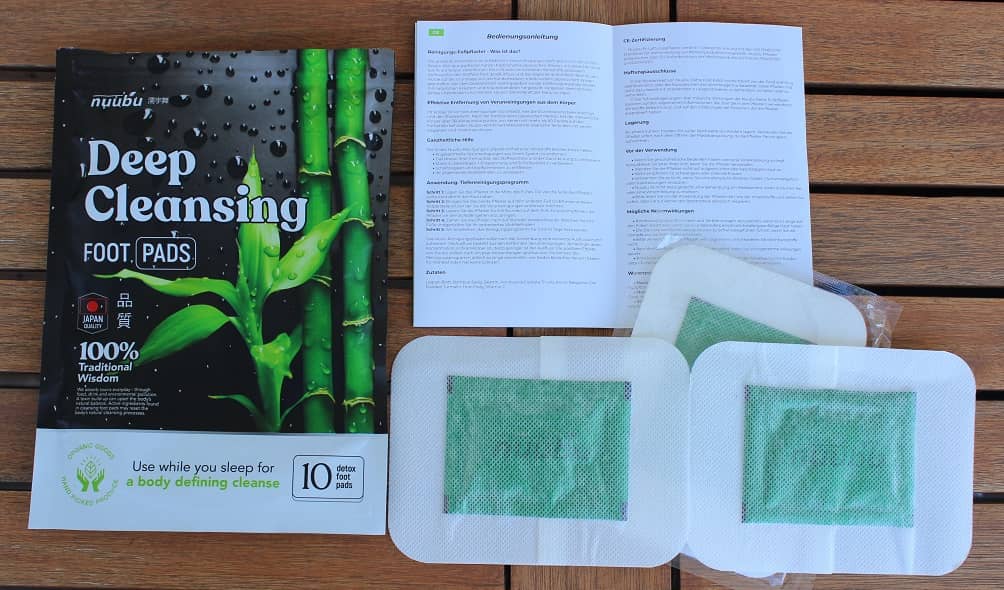

Nuubu Detox Fußpflaster (1-pack) für Stressabbau & Tiefschlaf 100% natürliche Fußpads mit Bambusessig und Ingwerpulver zur Entfernung von Giftstoffen und Reinigung des Körpers : Amazon.de: Drogerie & Körperpflege

Nuubu Detox Fußpflaster, Entgiftungspflaster Füße(3-pack) für Stressabbau & Tiefschlaf 100% Natürliche Fußpads mit Bambusessig und Ingwerpulver zur Entfernung von Giftstoffen und Reinigung des Körpers : Amazon.de: Drogerie & Körperpflege

Voberry Nuubu Detox Fußpflaster 20 Pflaster Entgiftungspflaster Füße Foot,100% Natürliche Fußpads, Foot Patch für Stressabbau & Tiefschlaf,um Giftstoffe zu entfernen und den Körper reinigen : Amazon.de: Drogerie & Körperpflege

.png?1634612212056)

Nuubu Pflaster – Test, DM, Apotheke, Kaufen, Efrahrungen, Preis Rossman - IPS Inter Press Service Business

Nuubu Detox Fußpflaster, Entgiftungspflaster Füße(3-pack) für Stressabbau & Tiefschlaf 100% Natürliche Fußpads mit Bambusessig und Ingwerpulver zur Entfernung von Giftstoffen und Reinigung des Körpers : Amazon.de: Drogerie & Körperpflege

Voberry Nuubu Detox Fußpflaster 20 Pflaster Entgiftungspflaster Füße Foot,100% Natürliche Fußpads, Foot Patch für Stressabbau & Tiefschlaf,um Giftstoffe zu entfernen und den Körper reinigen : Amazon.de: Drogerie & Körperpflege

Nuubu Detox Foot Patches for Stress Relief and Deep Sleep, 100% Natural Detox Patches for Feet with Bamboo, Vinegar and Ginger Powder, for Detoxification Treatment and Body Cleansing : Amazon.de: Health &

![Nuubu Pflaster Test [2023] Meine Erfahrungen & Bewertung Nuubu Pflaster Test [2023] Meine Erfahrungen & Bewertung](https://bad-und-dusche.com/wp-content/uploads/2021/07/Nuubu-Pflaster-zum-Entgiften.jpg)

![Nuubu Detox Fußpflaster (10 St.) kaufen | 11,11€ [Top Angebot] Nuubu Detox Fußpflaster (10 St.) kaufen | 11,11€ [Top Angebot]](https://baaboo.com/wp-content/uploads/2021/10/Nuubu_Detox_Fusspflaster_back.jpg)

![Nuubu Detox Fußpflaster (10 St.) kaufen | 11,11€ [Top Angebot] Nuubu Detox Fußpflaster (10 St.) kaufen | 11,11€ [Top Angebot]](https://baaboo.com/wp-content/uploads/2021/10/Nuubu_Detox_Fusspflaster_front.jpg)

![Nuubu Pflaster Test [2023] Meine Erfahrungen & Bewertung Nuubu Pflaster Test [2023] Meine Erfahrungen & Bewertung](https://bad-und-dusche.com/wp-content/uploads/2021/07/Pflaster.jpg)

![Nuubu Detox Patches Deutschland: [REVIEWS 2021] Wo kaufen Nuubu Detox Patches Deutschland: [REVIEWS 2021] Wo kaufen](https://cdn.openpr.com/U/9/U925458324_g.jpg)