kennydoo Erstausstattungspaket Baby Loop & Mütze im Set / Giraffenmotive/Streifen unisex / Handmade Halssocke (Schlauchschal) und Knotenmütze für Babys + Kleinkinder

Mütze stricken + Loop stricken -DIY Set Mütze und Loop Colorful- Stricken Set classic: 2x Merinowolle Schwarz-Weiß-Mix + Strickanleitung + GRATIS Label – Loopschal stricken – Strickset Mütze : Amazon.de: Küche, Haushalt & Wohnen

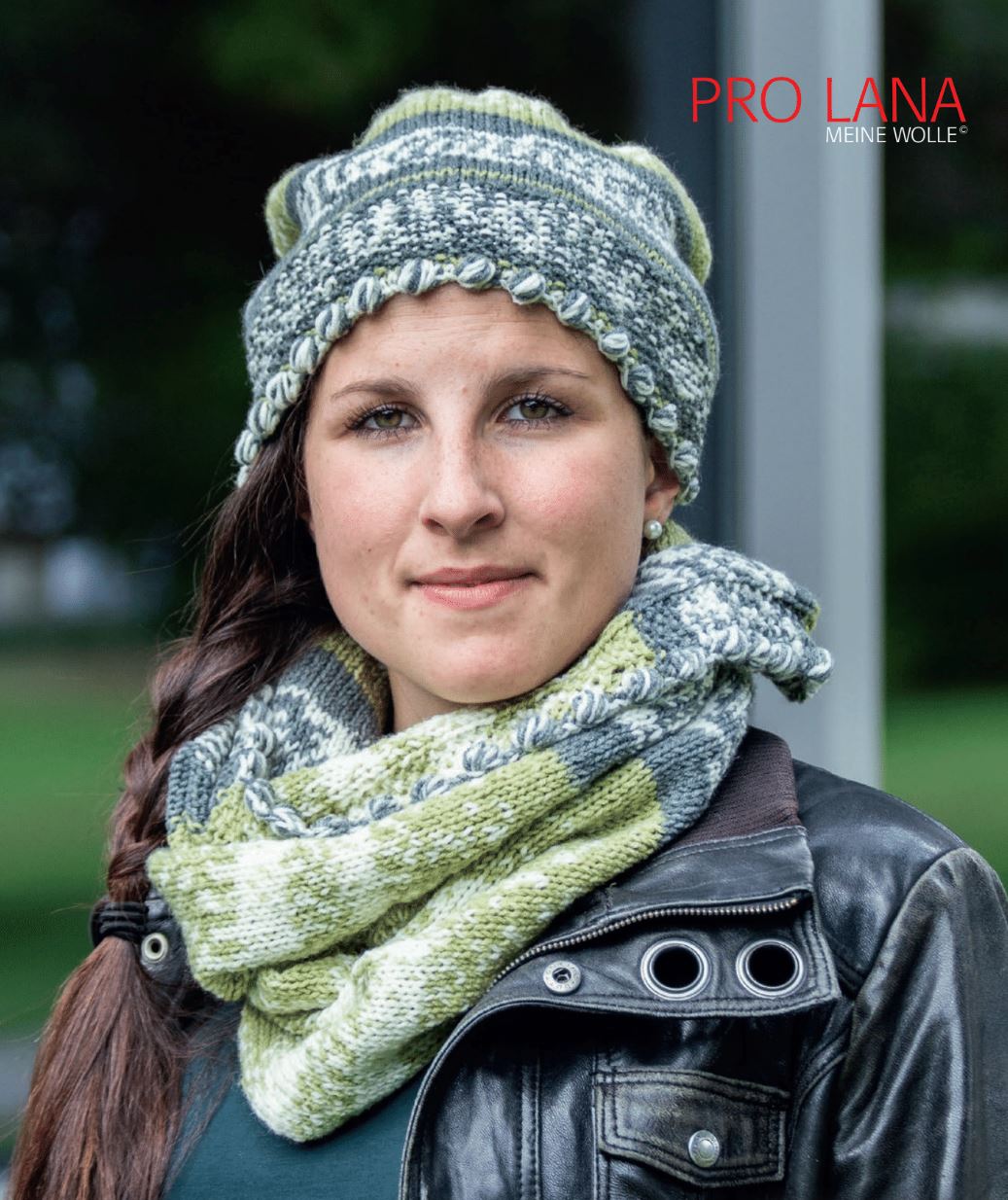

Loop, Mütze und Armstulpen aus Fjord (Pro Lana) | Woolmarket - dein freundlicher Onlineshop für Wolle

![Paket] Strick Schal und Beanie Mütze Set mit Flecht Muster und Fleece | styleBREAKER Your Fashion Trend Shop Paket] Strick Schal und Beanie Mütze Set mit Flecht Muster und Fleece | styleBREAKER Your Fashion Trend Shop](https://cdn02.plentymarkets.com/ah5n9aivnyu5/item/images/1771/middle/loop-schal-1771_1.jpg)

Paket] Strick Schal und Beanie Mütze Set mit Flecht Muster und Fleece | styleBREAKER Your Fashion Trend Shop

Set Loop Mütze Beanie Wendebeanie handmade neu KU 54 Mädchen in Sachsen - Kirschau | eBay Kleinanzeigen ist jetzt Kleinanzeigen

Strickanleitung – BASKET-SET Mütze, Loop & Handschuhe – No.157 Knitting pattern by WoolAffair in 2023 | Super chunky yarn, Knitting patterns, Knitting

Lana Grossa LOOP + MÜTZE Olympia Color | OLYMPIA Folder-COLOR - Titelmodell | Preiswert, günstig, billig von Lana Grossa | Modell Pakete, Strickmodelle, Topangebot | FILATI Outlet

Lana Grossa LOOP + MÜTZE Olympia Color | OLYMPIA Folder-COLOR - Titelmodell | FILATI Strickmodelle - Modell Pakete stricken

.png)

.JPG)