Klimaanlage Mobil mit Aromatherapie 4000mAh 4 IN 1, Mobile Klimaanlage Mini Tragbare Ventilator mit Wasserkühlung Luftbefeuchter Sprühfunktion 4 Stufen, Mobiles Klimagerät Air Cooler für Room Büro : Amazon.de: Computer & Zubehör

Sichler Haushaltsgeräte Mobile Split Klima: Mobile Split-Klimaanlage, Entfeuchterfunktion, WLAN & App, 5.000 BTU/h (Klimaanlage Wohnwagen, Mini Split Klimaanlage, Fensterdurchführung) : Amazon.de: Küche, Haushalt & Wohnen

SUNTEC Mobiles Klimagerät Impuls 2.6 Eco R290 – Klimaanlage mobil und leise mit Abluftschlauch – Kühler & Entfeuchter

Wohnwagen Split-Klimagerät AC 2401 Caravan 696 Watt mobile Split Klimaanlage für Wohnmobil oder Wohnwagen | meinhausshop.de

Trotec-Klimaanlage für Wohnwagen und Wohnmobile. Spotcooler PT 2000 SP – die beste Wahl für den Campingurlaub – Trotec Blog

EUROM AC2401 - Klimaanlage im Fenster vom Wohnwagen / Wohnmobil nachrüsten | Erfahrung bei über 30°C - YouTube

KESSER® Klimaanlage Mobil Klimagerät 4in1 kühlen Luftentfeuchter lüften Ventilator - 9000 BTU/h (2.600 Watt) 2.7KW - Klima Fernbedienung und Timer Weiß

SUNTEC Mobiles Klimagerät Impuls 3.5 Eco R290 – Klimaanlage mobil mit Abluftschlauch – Kühler und Entfeuchter für Räume

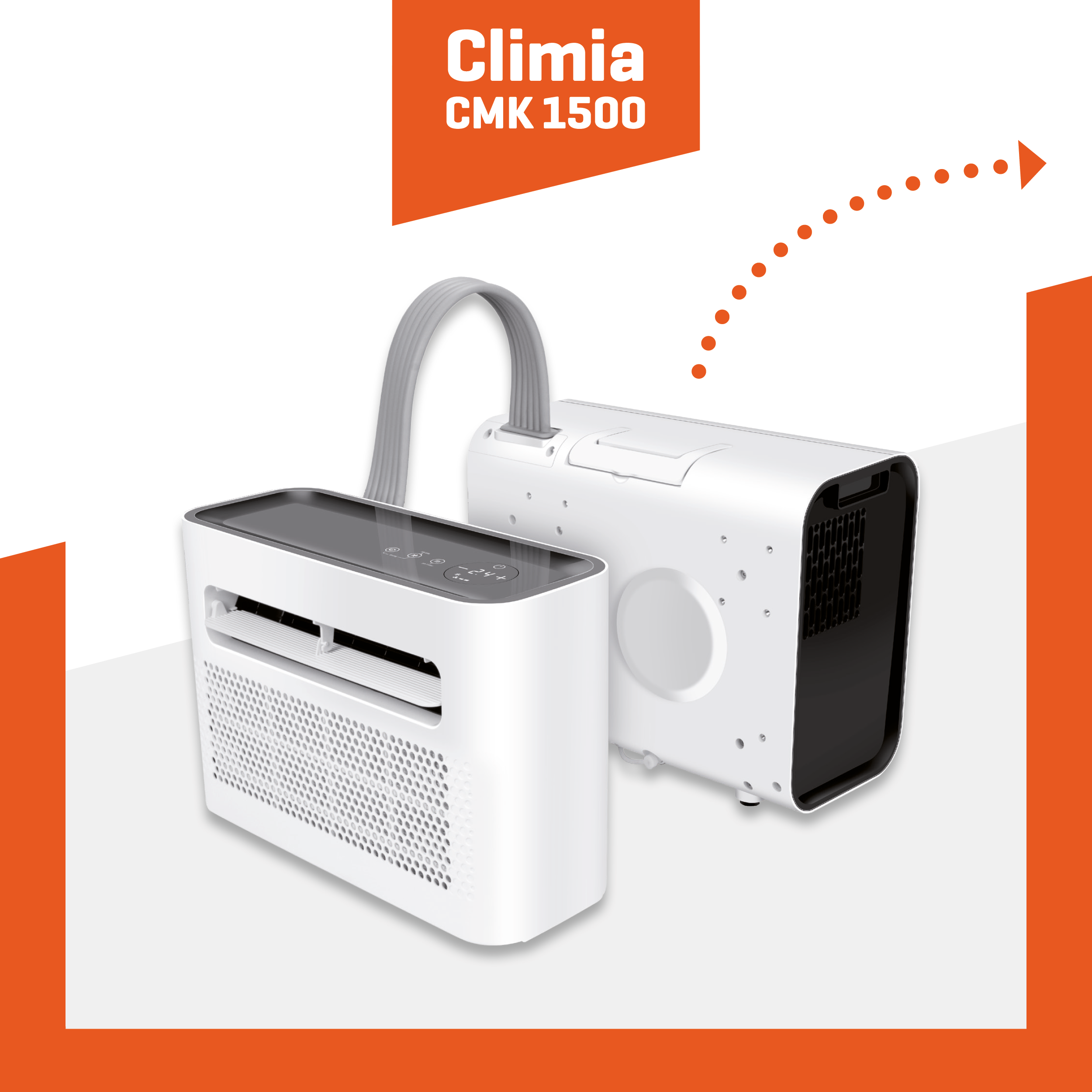

Climia CMK 1500 mobile Klimaanlage für Wohnwagen bis 15 qm, Split Klimaanlage für Wohnmobil Camping. 5000 BTU/h, Klimagerät eignet sich auch zum Entfeuchten, Energieeffiziensklasse A : Amazon.de: Küche, Haushalt & Wohnen

Sichler Klimaanlage Wohnwagen: Mobile Split-Klimaanlage, Entfeuchterfunktion, Versandrückläufer (Klimaanlage Wohnmobil)

Mobile Klimaanlage im Wohnmobil - Genial einfach & günstig - Mobiles Klimagerät fürs Camping - Test - YouTube

KESSER® - Klimaanlage Mobiles Klimagerät 4in1 kühlen, Luftentfeuchter, lüften, Ventilator - 7000 BTU/h (2.000 Watt) 2,3KW - Mobil Klima mit Montagematerial, Fernbedienung und Timer, Nachtmodus, Schwarz, 7000BTU

Klimaanlage Mobil Mobiles Klimagerät Leise, 4 in 1 Heizlüfter für Räume bis 70m³, Heizung/Ventilieren/Entfeuchten/Kühlung, Mobile Klimaanlage mit Abluftschlauch, heizlüfter leise 24h Timer : Amazon.de: Küche, Haushalt & Wohnen

Mobile Klimaanlage im Wohnmobil - Genial einfach & günstig - Mobiles Klimagerät fürs Camping - Test - YouTube

SUNTEC Mobiles Klimagerät Impuls 2.6 Eco R290 – Klimaanlage mobil und leise mit Abluftschlauch – Kühler & Entfeuchter

Luftkühler mit Verdunstungskühlung, Mini Klimaanlage Akku Portable, Mini Ventilator USB 4 in 1, Mobile Klimagerät ohne Abluftschlauch Leise Klimaanlage Mobil Klimagerät Conditioner Air Purifier (Weiß) : Amazon.de: Küche, Haushalt & Wohnen

Mobiles Klimagerät 3 in 1 Klima-Anlage, Luftentfeuchter und Ventilator Schlauch & Fernbedienung inklusive mobile Klimaanlage | billig.de

Proklima Mobiles Klimagerät Shiny Eco (Max. Kühlleistung je Gerät in BTU/h: 10.000 BTU/h, Passend für: Räume bis ca. 35 m²) | BAUHAUS

Proklima Mobiles Klimagerät (Max. Kühlleistung je Gerät in BTU/h: 7.000 BTU/h, Passend für: Räume bis ca. 20 m²) | BAUHAUS

Mobiles Klimagerät - Seite 2 - Klimaanlagen und Kühlschränke - LinerTreff.com - Die markenunabhängige Plattform für Freunde großer Reisemobile.

Sichler Klimaanlage Wohnwagen: Mobile Split-Klimaanlage, Entfeuchterfunktion, Versandrückläufer (Klimaanlage Wohnmobil)

![Mini Split Klimaanlage ᐅ 6 Tipps & Infos zum Kauf [2024] Mini Split Klimaanlage ᐅ 6 Tipps & Infos zum Kauf [2024]](https://www.bewusst-heizen.de/wp-content/uploads/2023/06/medion-P501-mini-split-klimaanlage-5000-btu-luftentfeuchter-ventilator-300x288.jpg)