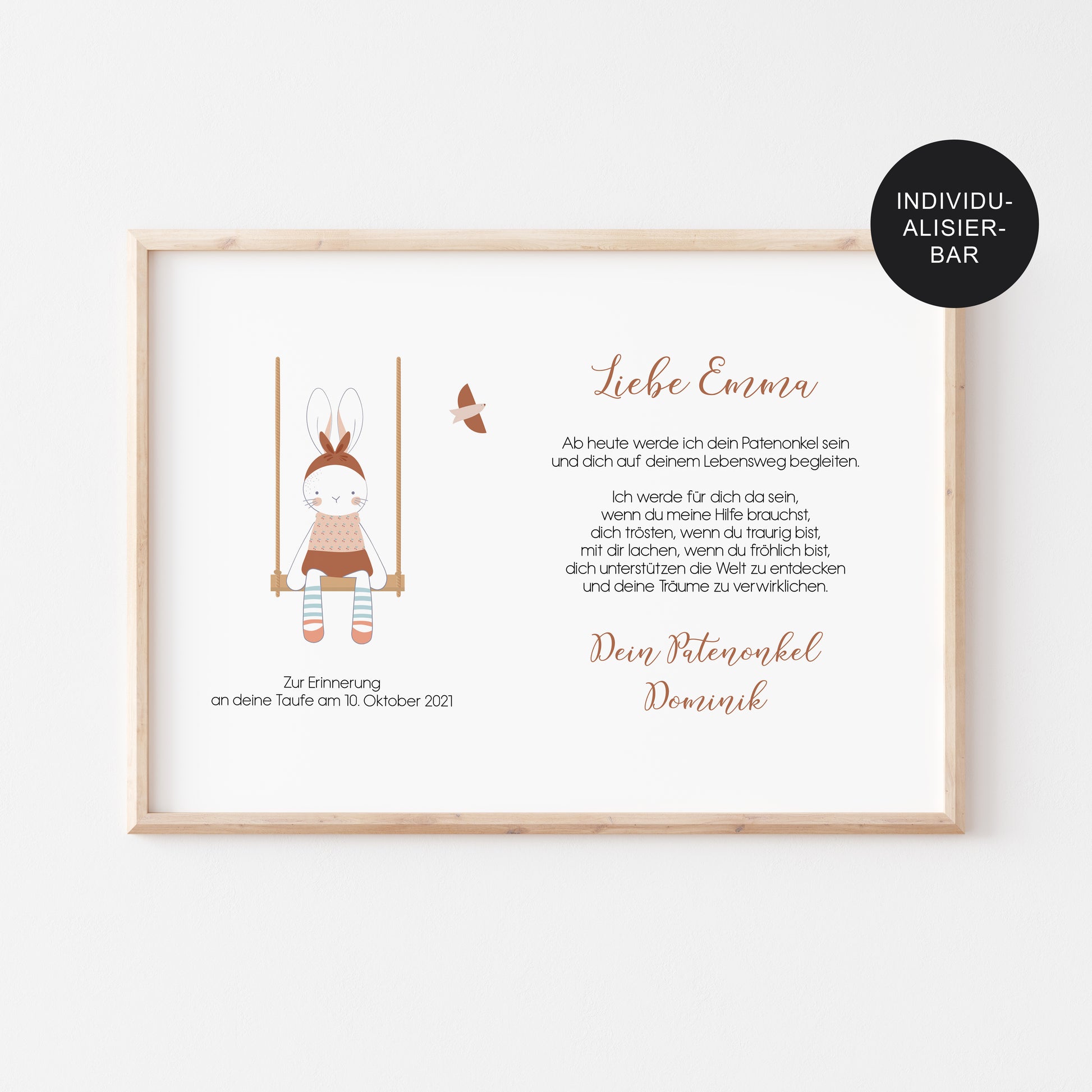

Patenbrief Taufe Patenurkunde Taufgeschenk personalisierbares Geschenk an Patenkind, Patentante Patenonkel Taufposter Patenspruch #170 – SDruckwerke

Geburtstag Tasse Patenkind Geschenk, Liebes Patenkind, Ich hab nachgemessen: Du bist großartig Geschenkidee für Patenkind Kaffeetasse mit Spruch Kaffee-Becher Taufe Firmung Kommunion (Patenkind) : Amazon.de: Küche, Haushalt & Wohnen

Fashionalarm Tasse Schwestern werden zur Patentante befördert beidseitig bedruckt mit Spruch | Geschenk Idee Schwester Geburt Baby Patenkind, Farbe:weiß : Amazon.de: Küche, Haushalt & Wohnen

Patenkind Buch Erinnerungsalbum: Geschenk von Patentante/Onkel Geschenk für Patenkind zum Ausfüllen und Gestalten -96 Seiten- von Sophies Kartenwelt : Amazon.de: Baby

Patenkind Buch Erinnerungsalbum: Geschenk von Patentante/Onkel Geschenk für Patenkind zum Ausfüllen und Gestalten - 96 Seiten - von Sophies Kartenwelt : Amazon.de: Baby

Trendation Dekokissen Trendation - Geschenk für Patenkind Kissen Lustiger Spruch Bestes Patenkind Dekokissen mit Füllung 40x40

PATENBRIEF Regenbogen personalisiert als Geschenk zur Taufe, Paten, Patentante, Patenonkel, Poster, Patenkind, Taufbrief | foryou24.de

Patenkind Buch Erinnerungsalbum: Geschenk von Patentante/Onkel Geschenk für Patenkind zum Ausfüllen und Gestalten - 96 Seiten - von Sophies Kartenwelt : Amazon.de: Baby

Patenkind Buch Erinnerungsalbum: Geschenk von Patentante/Onkel Geschenk für Patenkind zum Ausfüllen und Gestalten - 96 Seiten - von Sophies Kartenwelt : Amazon.de: Baby