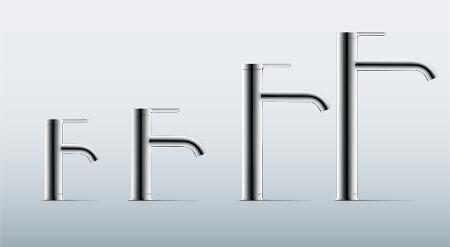

hansgrohe Wasserhahn Focus für geringen Durchfluss (Armatur mit Auslauf Höhe 100mm ohne Ablaufgarnitur) Chrom : Amazon.de: Baumarkt

Edelstahl Wasserfilter Wasserhahn INOX PLUS | Made in Germany | Survival-Filtertechnik schützt vor Viren & Schadstoffe - Sanquell

3-Wege-Armatur BLANCO Jasmin, mit/ohne ausziehbarer Handbrause, Made in Germany | Drei Wege Wasserhahn

Designer 3-Wege-Armatur BLANCO Anthrazit, mit/ohne ausziehbarer Handbrause, Made in Germany | Neues Wasser

hansgrohe Wasserhahn Focus für geringen Durchfluss (Armatur mit Auslauf Höhe 70mm ohne Ablaufgarnitur) Chrom : Amazon.de: Baumarkt

hansgrohe Wasserhahn Metris für geringen Durchfluss (Armatur mit Auslauf Höhe 110mm ohne Ablaufgarnitur) Chrom : Amazon.de: Baumarkt

Mischdüse Perlator (Wasserhahn Armatur Küche Bad Spüle) in Hessen - Friedberg (Hessen) | eBay Kleinanzeigen ist jetzt Kleinanzeigen

Auralum Küchenarmatur mit Ausziehbar Brause, Hochdruck Wasserhahn Küche 360° Drehbar, Küchenmischbatterie mit 2 Strahlarten, Küche

Kegland nukatap Edelstahl Durchfluss regelung einstellbarer Wasserhahn nach Hause Bierhahn-Vorwärts dichtung (freier Kunststoff griff)

WASSERWERK Spültischarmatur »WK 4, Wasserhahn, Küche, Einhebelmischer«, 360° schwenkbar, Cold-Start-Funkt., geräuscharm online bestellen | BAUR

WASSERWERK Spültischarmatur »WK 4, Wasserhahn, Küche, Einhebelmischer«, 360° schwenkbar, Cold-Start-Funkt., herausziehbar kaufen | Quelle.de

Auralum Küchenarmatur Messing 360° Drehbar Hochdruck Wasserhahn Küchen mit Abnehmbarem Perlator,Schwarz Marmorstreifen

hansgrohe Wasserhahn Focus (Armatur mit Auslauf Höhe 230 mm und Zugstangen-Ablaufgarnitur) Chrom : Amazon.de: Baumarkt

Kegland nukatap Edelstahl Durchfluss regelung einstellbarer Wasserhahn nach Hause Bierhahn-Vorwärts dichtung (freier Kunststoff griff)

3-Wege-Armatur BLANCO Chrom, mit/ohne ausziehbare Handbrause, Made in Germany | Drei Wege Wasserhahn

Edelstahl Wasserfilter Wasserhahn INOX PLUS | Made in Germany | Survival-Filtertechnik schützt vor Viren & Schadstoffe - Sanquell

hansgrohe Wasserhahn Metris S mit geringem Durchfluss (Armatur mit Auslauf Höhe 100mm und Zugstangen-Ablaufgarnitur) Chrom : Amazon.de: Baumarkt

WASSERWERK Spültischarmatur »WK 5, Wasserhahn, Küche, Einhebelmischer«, 360° schwenkbar, Cold-Start-Funkt., geräuscharm bestellen | UNIVERSAL

WASSERWERK Spültischarmatur »WK 4, Wasserhahn, Küche, Einhebelmischer«, 360° schwenkbar, Cold-Start-Funkt., geräuscharm online bei UNIVERSAL

WASSERWERK Spültischarmatur »WK 7, Wasserhahn, Küche, Einhebelmischer«, 90° schwenkbar, 2-fach verstellb., herausziehbar kaufen | UNIVERSAL

3-Wege-Armatur BLANCO Chrom, mit/ohne ausziehbare Handbrause, Made in Germany | Drei Wege Wasserhahn

3-Wege-Armatur BLANCO Jasmin, mit/ohne ausziehbarer Handbrause, Made in Germany | Drei Wege Wasserhahn

WASSERWERK Spültischarmatur »WK 4, Wasserhahn, Küche, Einhebelmischer«, 360° schwenkbar, Cold-Start-Funkt., geräuscharm online bestellen | BAUR

Wassersparender Wasserhahn 720 Grad drehbar, Universalbelüfter, spritzwassergeschützt, Kunststoff-Sprühkopf

WASSERWERK Spültischarmatur »WK 7, Wasserhahn, Küche, Einhebelmischer«, 90° schwenkbar, 2-fach verstellb., herausziehbar auf Raten | BAUR

WASSERWERK Spültischarmatur »WK 4, Wasserhahn, Küche, Einhebelmischer«, 360° schwenkbar, Cold-Start-Funkt., geräuscharm online bestellen | BAUR

![Wasserhahn mit Durchlauferhitzer ᐅ TOP 7 im Vergleich [2023] Wasserhahn mit Durchlauferhitzer ᐅ TOP 7 im Vergleich [2023]](https://www.bewusst-heizen.de/wp-content/uploads/2023/04/esip-wasserhahn-mit-durchlauferhitzer-3200-watt-242x300.jpg)