Billerbeck Baumwolleinziehdecke Wash Cotton extra leicht, Füllung: 100% Baumwolle günstig online kaufen bei Bettwaren Shop

Summer Bed 6 Chamber Light Summer Down Bed Available for Any Warming Needs Made in Germany Guaranteed No Live Plucking (135 x 200 cm Filled with 500 g 100% Down) : Amazon.de: Home & Kitchen

Sommerbettdecke, Sibirische Sommer Daunen Bettdecke Sommerbett Sommerdecke 200x200, Befa, Füllung: 90% neue sibirische Daunen, 10% neue sibirische Kleinstfederchen, Bezug: 100% Baumwolle, Allergikergeeignet

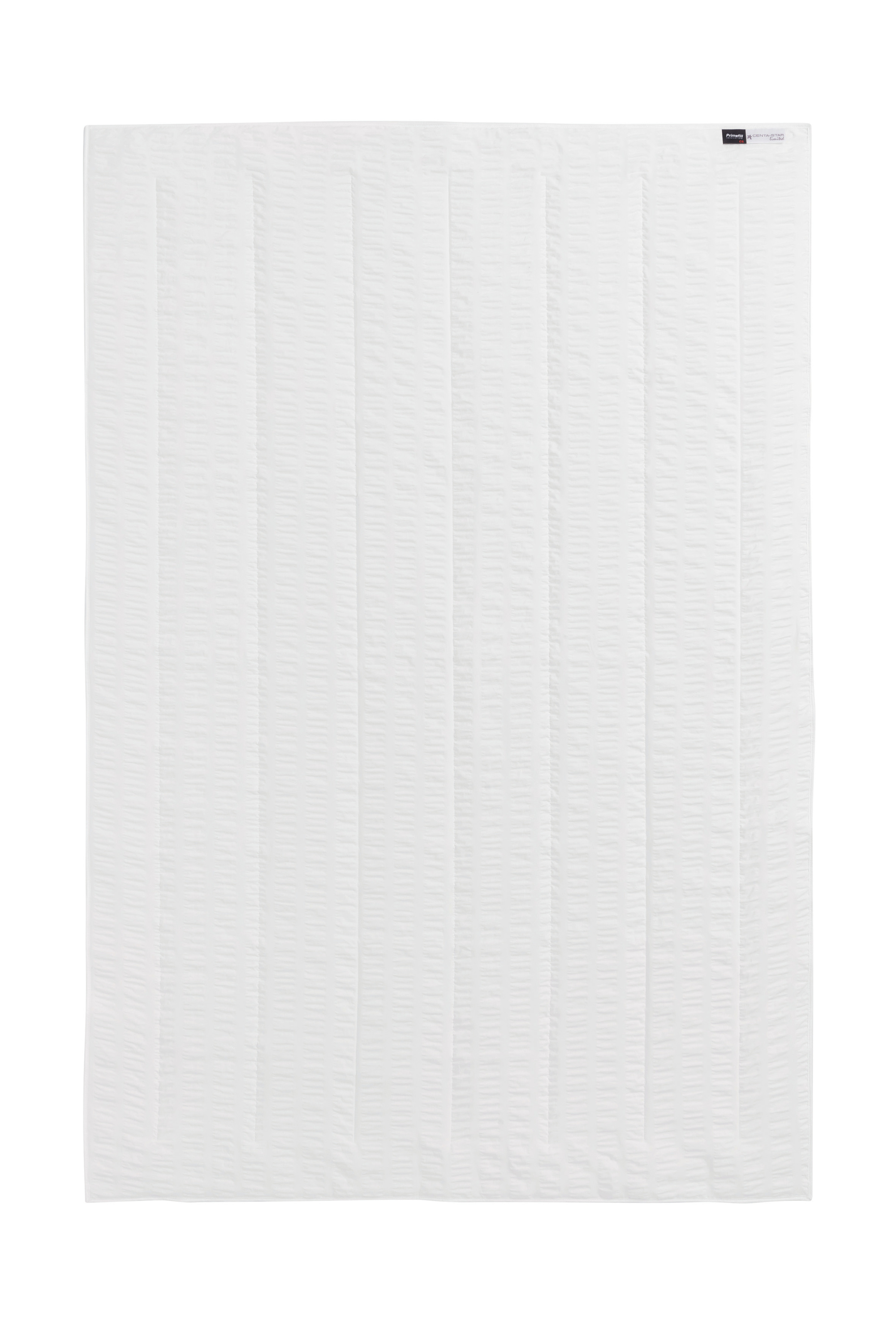

Sommerbettdecke Sommerbett Primaloft Bio Daunen- weich 250g 135x200 | Sommerdecken | 135 cm x 200 cm | Bettdecken | Bettenhaus-breuer.de

Daunenbettdecke, Daunenpass Sommer Daunen Bettdecke Sommerbett Sommerdecke 155x220, SPESSARTTRAUM, Füllung: 90% Neue weiße Daunen, 10% neue weiße Kleinstfederchen (nicht fühlbar), Bezug: 100% Baumwolle, Vom Forschungsinstitut Hohenstein auf Schadstoffe ...

Sympathica Microfaser Feinbatist Sommerbett 200x200 cm Sommerdecke superleicht | Betten Hofmann Shop

![Microfaser Sommerbett 135/200 Microfasersteppbett Microfaserbett Microfasereinziehdecke Steppbett [523925] - €29.99 - Bettenhaus - clever einkaufen Microfaser Sommerbett 135/200 Microfasersteppbett Microfaserbett Microfasereinziehdecke Steppbett [523925] - €29.99 - Bettenhaus - clever einkaufen](https://www.bettenhaus-shop.de/images/artikelbilder/ezd_micro_01.jpg)

Microfaser Sommerbett 135/200 Microfasersteppbett Microfaserbett Microfasereinziehdecke Steppbett [523925] - €29.99 - Bettenhaus - clever einkaufen

Hofmann Bamboo Summer Bed 240 x 220 cm Washable 100% Natural Super Light : Amazon.de: Home & Kitchen

Canada Dreams Luxury Summer Duvet Down Duvet Warmth Level 1 Luxury Down Fluff (135 x 200 cm) : Amazon.de: Home & Kitchen

Daunenbettdecke, Daunenpass Sommer Daunen Bettdecke Sommerbett Sommerdecke 200x200, SPESSARTTRAUM, Füllung: 90% Neue weiße Daunen, 10% neue weiße Kleinstfederchen (nicht fühlbar), Bezug: 100% Baumwolle, Vom Forschungsinstitut Hohenstein auf Schadstoffe ...

Naturfaserbettdecke, Sommerdecke Leinen Sommer Bettdecke Sommerbett 200x200, Sympathica, Füllung: 60% Leinen, 40% Baumwolle, Bezug: 100% Baumwolle, Angenehm leicht und kühlend

Hallo Wach Klimafaser Sommerbett Steppbett Bettdecke Sommerdecke 60° 155x220 | Sommerdecken | 155 cm x 220 cm | Bettdecken | Bettenhaus-breuer.de

Sommerbett CENTA-STAR STRUCTURE | Bettdecken | Schlaftextilien | Accessoires | Alles Wohnen dieser Welt im Einrichtungs-Centrum und auf OSTERMANN.de

Sommerbettdecke Sommerbett Primaloft Bio Daunen- weich 250g 135x200 | Sommerdecken | 135 cm x 200 cm | Bettdecken | Bettenhaus-breuer.de

4-Jahreszeiten Bettdecke Garanta Sommerbett Winterbett Ganzjahresbett 135x200 | Ganzjahresdecken | 135 cm x 200 cm | Bettdecken | Bettenhaus-breuer.de

Steppdecke, Wildseidendecke, Sommerbett, 135 x 200 cm, neu in Bayern - Kempten | eBay Kleinanzeigen ist jetzt Kleinanzeigen

Centa Stars Kinder Bettdecke Sommerdecke Sommerbett in Baden-Württemberg - Kieselbronn | eBay Kleinanzeigen ist jetzt Kleinanzeigen

![Wildseide Sommerbett 135/200 Sommersteppbett Wildseidensteppbett Wildseidendecke Steppbett [515728] - €59.99 - Bettenhaus - clever einkaufen Wildseide Sommerbett 135/200 Sommersteppbett Wildseidensteppbett Wildseidendecke Steppbett [515728] - €59.99 - Bettenhaus - clever einkaufen](https://www.bettenhaus-shop.de/images/artikelbilder/ezd_sommer_04.jpg)