Gedotec Glas-Bodenträger 5 mm Fach-Bodenträger Metall Regalboden-Träger - H9639 | Tablarträger für Holz & Glas | Stahl vernickelt - Kunststoff | 10 Stück - Regal-Sift zum Einstecken für Möbel-Schränke : Amazon.de: Baumarkt

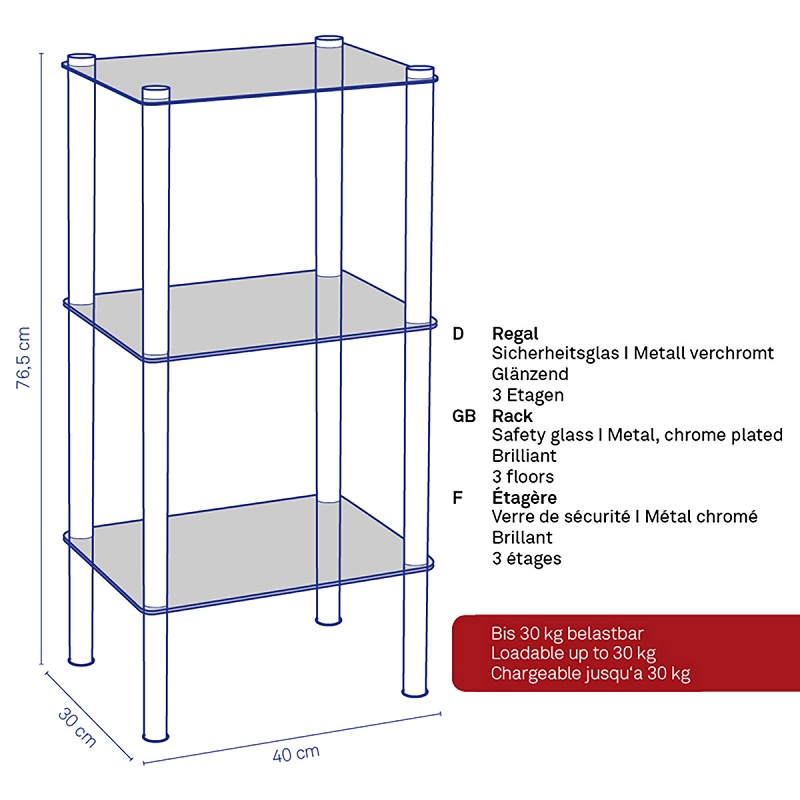

Euro Tische Glas Wandregal Klarglas, Glas Regal für Badezimmer, Klarglas Duschregal mit 6mm ESG Sicherheitsglas and Metallhaltern Montiert, Verschiedene Größen (50 cm) : Amazon.de: Baumarkt