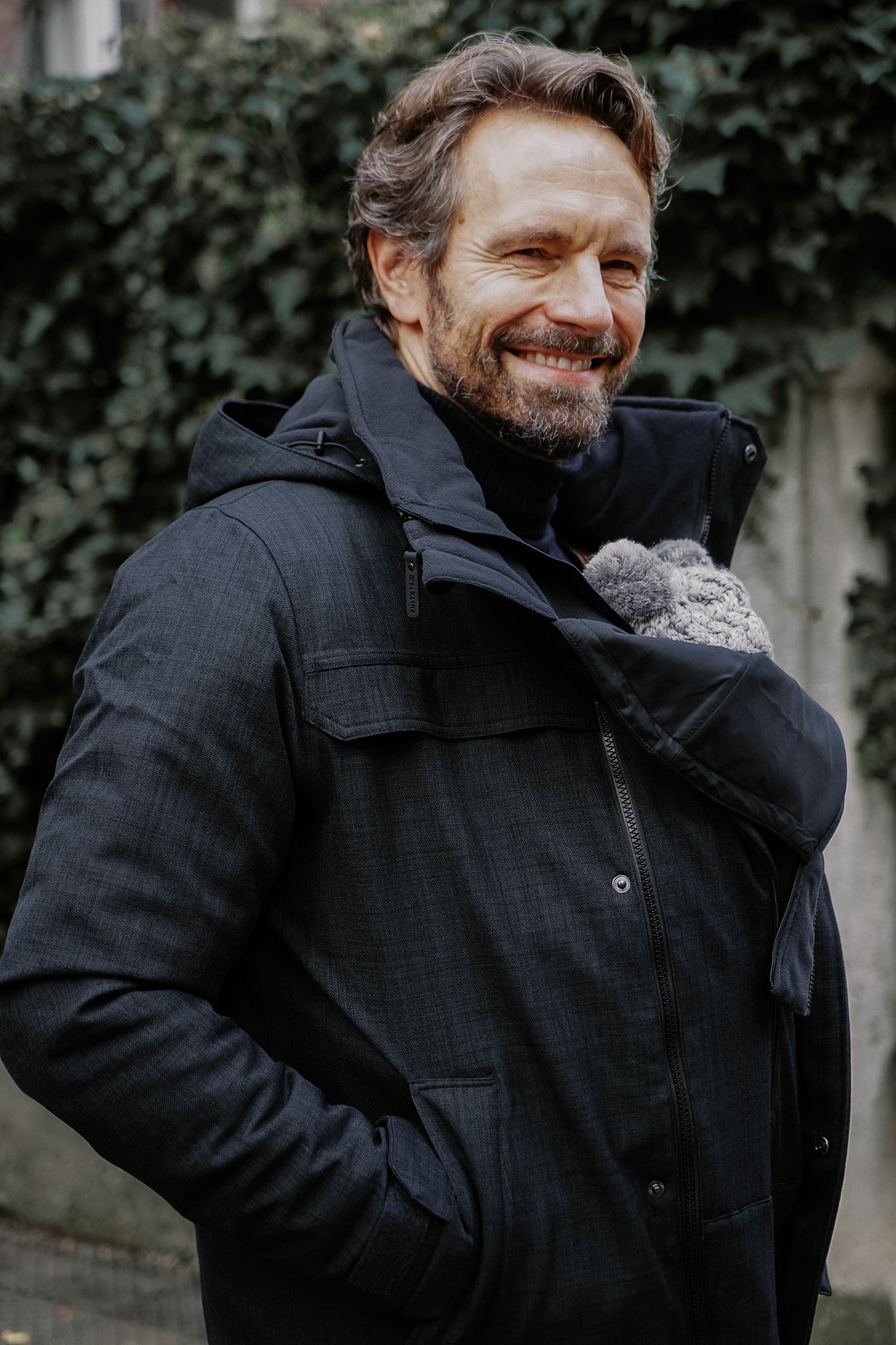

Merino,Wollwalk,Tragejacke,Umstandsjacke,Damen,Jacke,Bio,Winter,Baby,Mama,Tragen, Umstandsmode,Baby,Tragen | BIO Umstands- & Stillmode

Baby an Board! Im 5. Monat schwanger - und endlich neue Klamotten! | Véjà Du Modeblog aus Deutschland / Fashion Blog from Germany

Basic Umstandshose,High-Waist Basic Hose,Umstandsmode,Schwangerschaft,blickdicht,Milchshake,made in Germany | BIO Umstands- & Stillmode

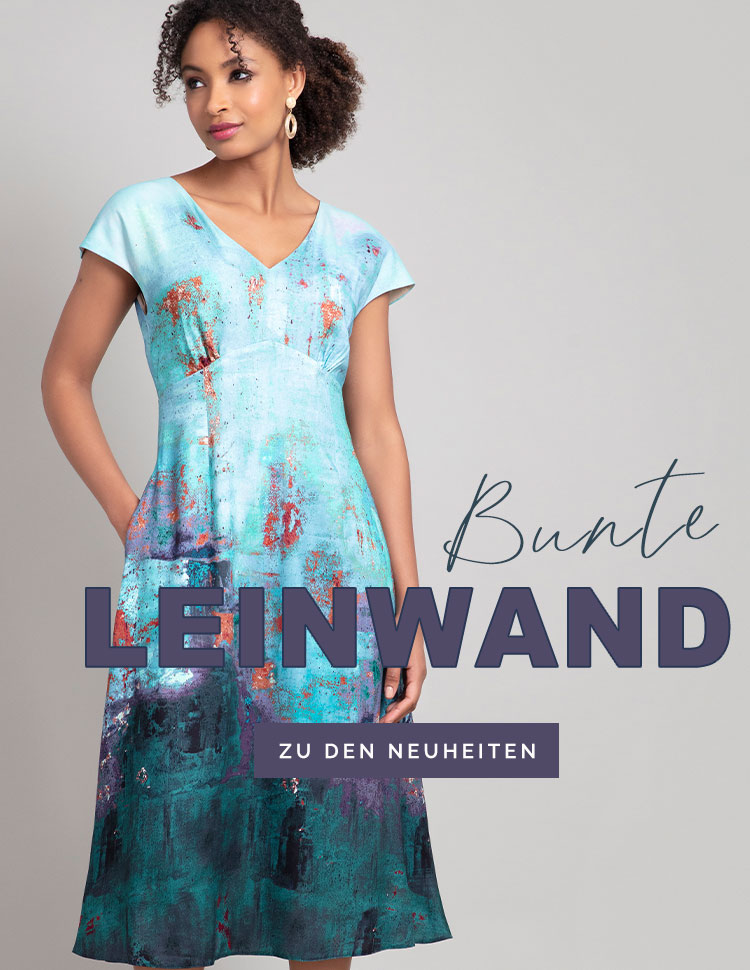

Sommer Outfit :: Tunika mit weißen Shorts & Sneakers | Véjà Du Modeblog aus Deutschland / Fashion Blog from Germany | Outfit, Modestil, Schwangere mode

Basic Umstandsleggings,Leggings,Umstandsmode,Schwangerschaft,blickdicht,Milchshake,made in Germany | BIO Umstands- & Stillmode

Merino,Wollwalk,Tragejacke,Umstandsjacke,Damen,Jacke,Bio,Winter,Baby,Mama,Tragen, Umstandsmode,Baby,Tragen | BIO Umstands- & Stillmode

ADOME Schlafshirt Damen Nachthemd Kurzarm Nachtkleid Kurz Pyjama Stillen Sleepshirt Schlafanzüge Negligee Sleepshirt Sleepwear Kleid Sleep Tee Nachtwäsche Knopfleiste Sexy V-Ausschcnitt Modal Blau S : Amazon.de: Fashion

Allence Mama Kleid Schwanger Umstandskleid Sommer Mutterschaftskleid Fotografie Umstandsmode Blumenkleid V Ausschnitt Kurzarm Casual Elegant Boho Beachwear : Amazon.de: Fashion

/images/03641a5f/bbea/4dad/8032/27c8428fab65.jpg)