La Roche Posay Dermallergo Nachtcreme (40ml) ab 16,93 € (Dezember 2023 Preise) | Preisvergleich bei idealo.de

La Roche Posay Toleriane Dermalergo Night 40ml | PharmacyClub | Buy the best pharma-cosmetics online

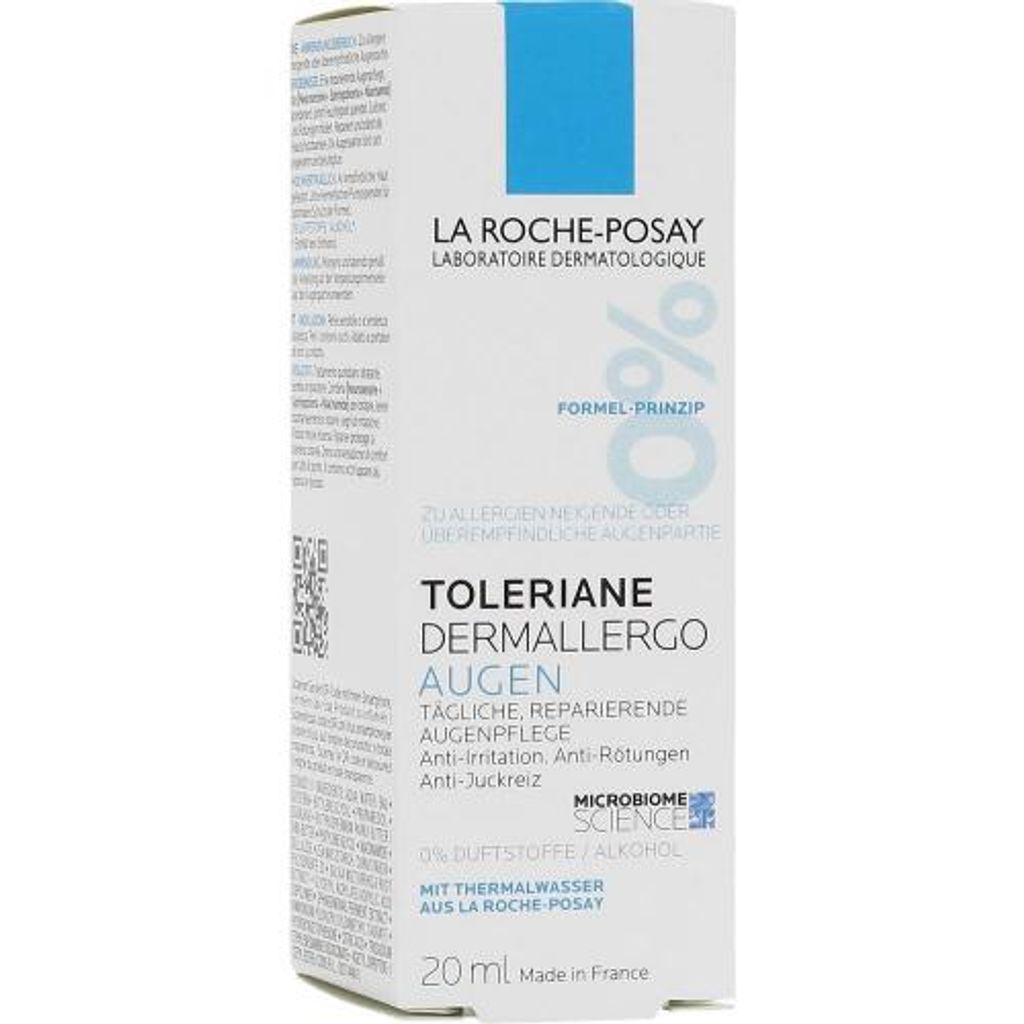

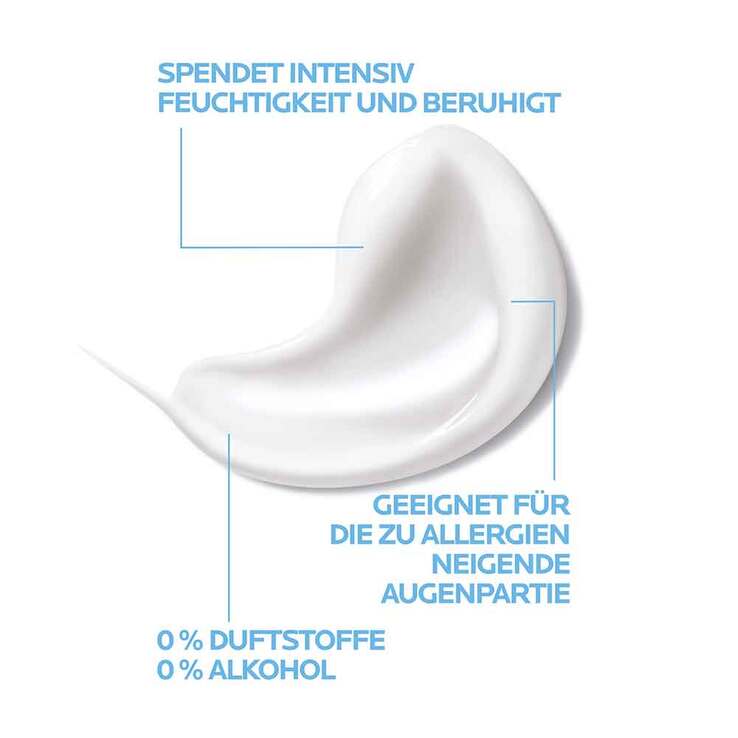

Toleriane Dermallergo Augen, feuchtigkeitsspendende und beruhigende Augencreme für zu Allergien neigende oder überempfindliche Augenpartie 20 ml - SHOP APOTHEKE

Amazon.com: La Roche-Posay Toleriane Dermallergo Eye Cream Soothing Repair Moisturizer, Soothes and Comforts Sensitive Skin, Allergy Tested, Fragrance Free, Alcohol Free, Formerly Toleriane Ultra Eyes : Beauty & Personal Care

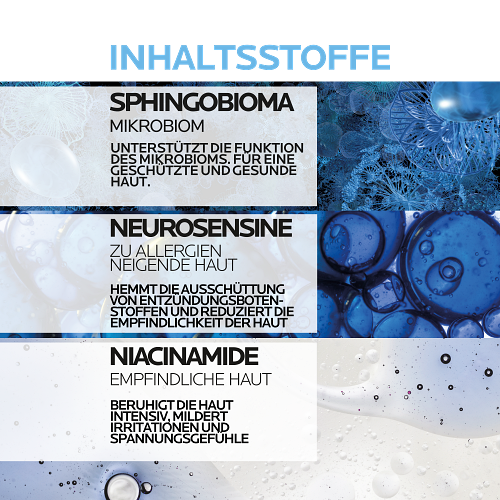

Review: La Roche-Posay – Toleriane Ultra Dermallergo Soothing Serum (and what is Neurosensine?) – My Skincare Regime

Toleriane Dermallergo Augen, feuchtigkeitsspendende und beruhigende Augencreme für zu Allergien neigende oder überempfindliche Augenpartie 20 ml - SHOP APOTHEKE

Amazon.com: La Roche-Posay Toleriane Dermallergo Eye Cream Soothing Repair Moisturizer, Soothes and Comforts Sensitive Skin, Allergy Tested, Fragrance Free, Alcohol Free, Formerly Toleriane Ultra Eyes : Beauty & Personal Care

Toleriane Dermallergo Augen, feuchtigkeitsspendende und beruhigende Augencreme für zu Allergien neigende oder überempfindliche Augenpartie 20 ml - SHOP APOTHEKE