Byzanz - Konstantinopel - Istanbul (German Edition) - Schweizer, Frank; Blum, Stephan; Rustem,; Blum,: 9783805341929 - AbeBooks

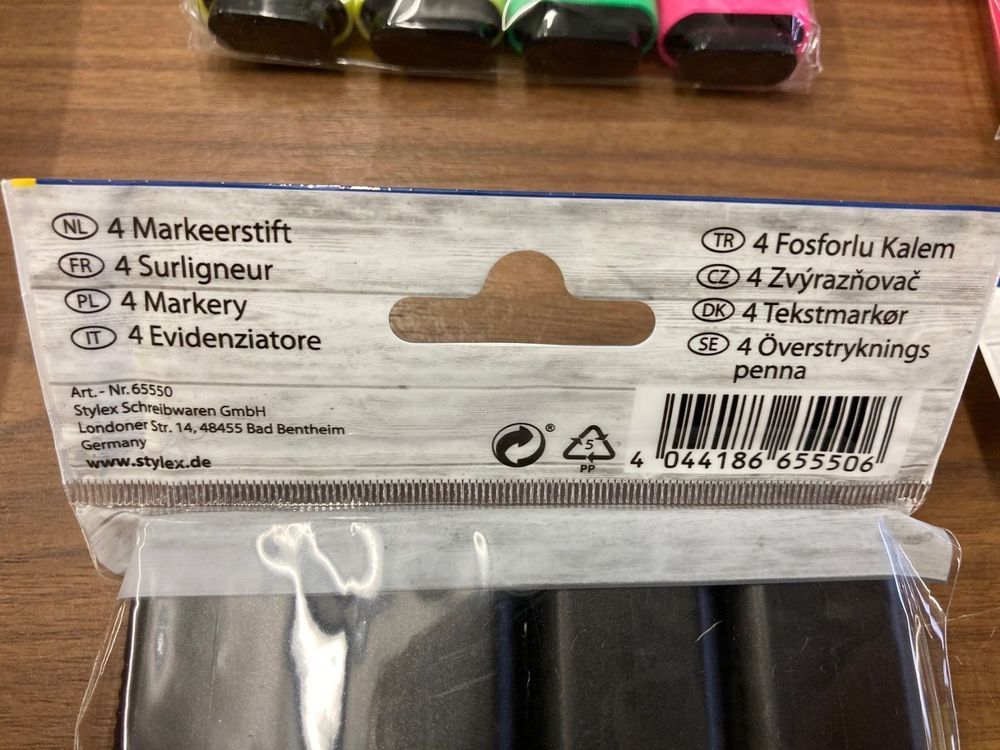

Rysmliuhan Shop Textmarker Pastell Leuchtstifte Farbe Stifte Textmarker Stifte Für Erwachsene Textmarker Marker Stifte Textmarker Stift purple5pcs : Amazon.de: Everything Else

Highlighter - STABILO swing cool Pastel - Pack of 10 - Cloudy Blue : Amazon.de: Stationery & Office Supplies

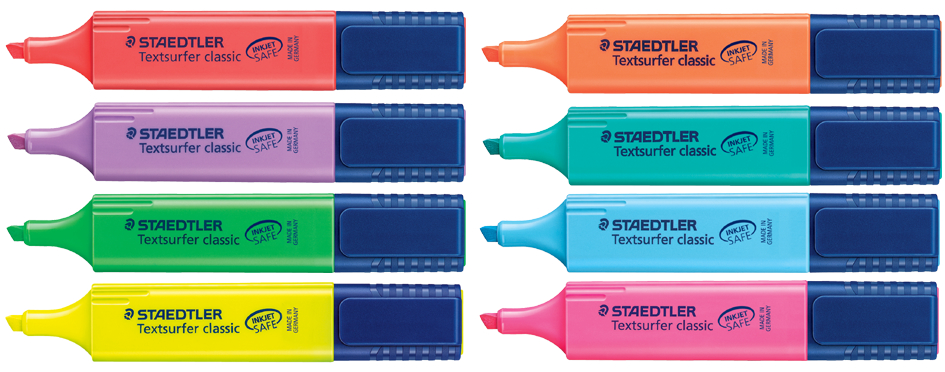

Staedtler Textsurfer classic, Hightligher, Textmarker, Leuchtstift, Leuchtmarker, nachfüllbar, rot Universal Keilsp. | Pressel®

Metal Detectable Highlighters - Non-Retractable | Metal Detectable & X-Ray Visible | Food Factory Highlighter |Detectamet