Dusche Hocker Fuß Rest Wand Montiert Klapp Raum Aluminium Rutsch Bad Pedale Dusche Fußstütze Leiter Regal Fuß Halter

DuneDesign 3 Fächer Bambus Leiterregal - 45x90 Holz Leiter - Badezimmer Regal Deko Treppe Bad Ablage : Amazon.de: Küche, Haushalt & Wohnen

Kaufen Sie mit niedrigem Preis german Stück Sets - Großhandel german Galeriebild Set auf Leiter regal badezimmer bild.alibaba.com

DuneDesign 3 Fächer Bambus Leiterregal - 45x90 Holz Leiter - Badezimmer Regal Deko Treppe Bad Ablage : Amazon.de: Küche, Haushalt & Wohnen

Leiter-Regal Strada, ein ausgefallenes, komfortables Wandregal, weiß, Lamstedt, Cuxhaven, Bremerhaven

Kaufen Sie mit niedrigem Preis german Stück Sets - Großhandel german Galeriebild Set auf Leiter regal badezimmer bild.alibaba.com

DuneDesign 3 Fächer Bambus Leiterregal - 45x90 Holz Leiter - Badezimmer Regal Deko Treppe Bad Ablage : Amazon.de: Küche, Haushalt & Wohnen

3 Fächer Bambus Leiterregal - 45x90 Badezimmer Regal Holz Leiter Deko Treppe Bad | Leiterregale | Badmöbel | Möbel | Einspreis.de

schmales Regal Sticks im String-Look bzw. Bücherregal, Beton - ca. 33 x 126 x, Lamstedt, Cuxhaven, Bremerhaven

Standregal Bücherregal Aufbewahrungsregal Leiterregal Bücherregal mit 5 B?den Mexiko-Stil Kiefer Corona 81x40x170 cm,für Wohnzimmer Büro Schlafzimmer Bad : Amazon.de: Küche, Haushalt & Wohnen

DuneDesign 3 Fächer Bambus Leiterregal - 45x90 Holz Leiter - Badezimmer Regal Deko Treppe Bad Ablage : Amazon.de: Küche, Haushalt & Wohnen

SoBuy FRG17-W Leiterregal mit 5 Ebenen Standregal Bücherregal Badregal Wandregal weiß BHT ca.: 56x189x32,5cm

3 Fächer Bambus Leiterregal - 45x90 Badezimmer Regal Holz Leiter Deko Treppe Bad | Leiterregale | Badmöbel | Möbel | Einspreis.de

DuneDesign 3 Fächer Bambus Leiterregal - 45x90 Holz Leiter - Badezimmer Regal Deko Treppe Bad Ablage : Amazon.de: Küche, Haushalt & Wohnen

3 Fächer Bambus Leiterregal - 45x90 Badezimmer Regal Holz Leiter Deko Treppe Bad | Leiterregale | Badmöbel | Möbel | Einspreis.de

![en.casa] Värnamo Bamboo Ladder Shelf, 97 x 45 x 36 cm, Natural / Grey Wooden Shelf, Bathroom Shelf with 2 Baskets, Bathroom Shelf, Bamboo Shelf, Foldable : Amazon.de: Home & Kitchen en.casa] Värnamo Bamboo Ladder Shelf, 97 x 45 x 36 cm, Natural / Grey Wooden Shelf, Bathroom Shelf with 2 Baskets, Bathroom Shelf, Bamboo Shelf, Foldable : Amazon.de: Home & Kitchen](https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/81eRSZJ5MgL._AC_UL600_SR600,600_.jpg)

en.casa] Värnamo Bamboo Ladder Shelf, 97 x 45 x 36 cm, Natural / Grey Wooden Shelf, Bathroom Shelf with 2 Baskets, Bathroom Shelf, Bamboo Shelf, Foldable : Amazon.de: Home & Kitchen

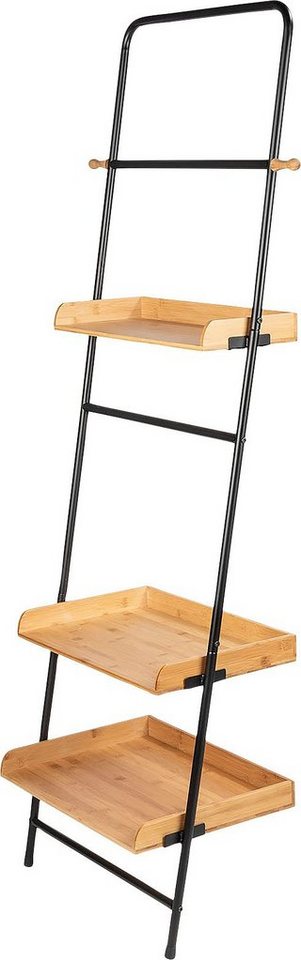

![en.casa] Vinje Bamboo Ladder Shelf 48 x 32 x 123 cm Bamboo Shelf with 4 Levels Bathroom Shelf Kitchen Shelf Storage Shelf Natural : Amazon.de: Home & Kitchen en.casa] Vinje Bamboo Ladder Shelf 48 x 32 x 123 cm Bamboo Shelf with 4 Levels Bathroom Shelf Kitchen Shelf Storage Shelf Natural : Amazon.de: Home & Kitchen](https://m.media-amazon.com/images/I/71utcyVl3IL.jpg)

en.casa] Vinje Bamboo Ladder Shelf 48 x 32 x 123 cm Bamboo Shelf with 4 Levels Bathroom Shelf Kitchen Shelf Storage Shelf Natural : Amazon.de: Home & Kitchen

Leiter-Regal Strada, ein ausgefallenes, komfortables Wandregal, weiß, Lamstedt, Cuxhaven, Bremerhaven

DuneDesign 3 Fächer Bambus Leiterregal - 45x90 Holz Leiter - Badezimmer Regal Deko Treppe Bad Ablage : Amazon.de: Küche, Haushalt & Wohnen

Kaufen Sie mit niedrigem Preis german Stück Sets - Großhandel german Galeriebild Set auf Leiter regal badezimmer bild.alibaba.com

Relaxdays Handtuchhalter Bambus, Handtuchständer mit Wäschesack, Wäschesammler Leiterregal, HBT: 139 x 43,5 x 33cm, natur : Amazon.de: Küche, Haushalt & Wohnen

Leiter-Regal Strada, ein charmantes Kleinmöbel mit Komfort, schwarz, Lamstedt, Cuxhaven, Bremerhaven

kleankin Badregal, 4 Ebenen Treppenregal, Leiterregal, Badezimmer, Bambus, Natur+Weiß, 80 x 33 x 109 cm

Ladder Shelf Metal Frame Storage Shelves Flower Shelf Wooden Plant Shelf 5 Tiers Bathroom Shelves White | Woltu.eu

Kaufen Sie mit niedrigem Preis german Stück Sets - Großhandel german Galeriebild Set auf Leiter regal badezimmer bild.alibaba.com