ADIDAS DEO BODY SPY 150ML CHAMPIONS LEAGUS: Buy Online at Best Price in Egypt - Souq is now Amazon.eg

Adidas UEFA Champions League Edition VIII eau de toilette 100 ml + deodorant spray 150 ml + shower gel 250 ml, gift set for men - VMD parfumerie - drogerie

ADIDAS DEO BODY SPY 150ML CHAMPIONS LEAGUS: Buy Online at Best Price in Egypt - Souq is now Amazon.eg

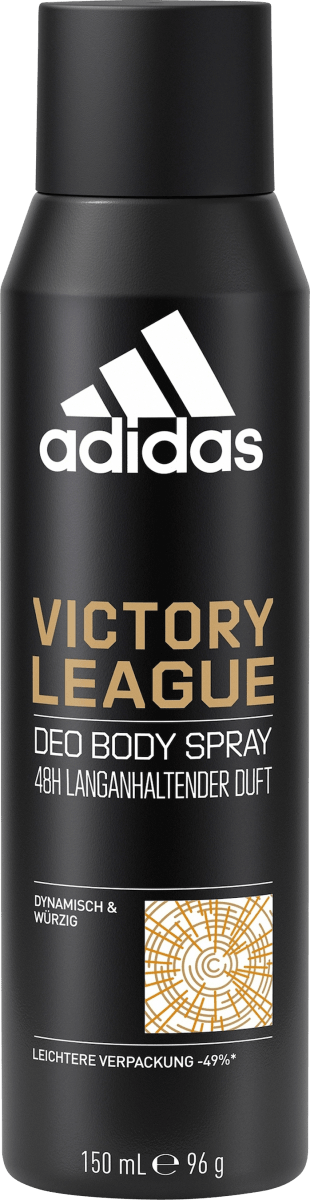

Adidas Deo Body Spray Isolated On A Gradient Background. Stock Photo, Picture And Royalty Free Image. Image 116899711.

Adidas 6in1 Cool & Dry antiperspirant deodorant spray for men 150ml - online shop Internet Supermarket