Elektro Magnetventil Ventil DC12V 1/4 Zoll PT 2 Weg für Luft Wasser Ventil Öl Flüssigkeit NC 10 bar : Amazon.de: DIY & Tools

12V 24V 230V Wasserdichtes Messing magnetventil G1/4,G1/2,G3/4,1 Zoll – Fernbedienung Schalter Onlineshop

Magnetventil KBVS 20 1/8 UN 91066 Ihr Partner für Haustechnik Ersatzteile für Heizung, Klima, Lüftung, Bad und Küche Nicht zutreffend

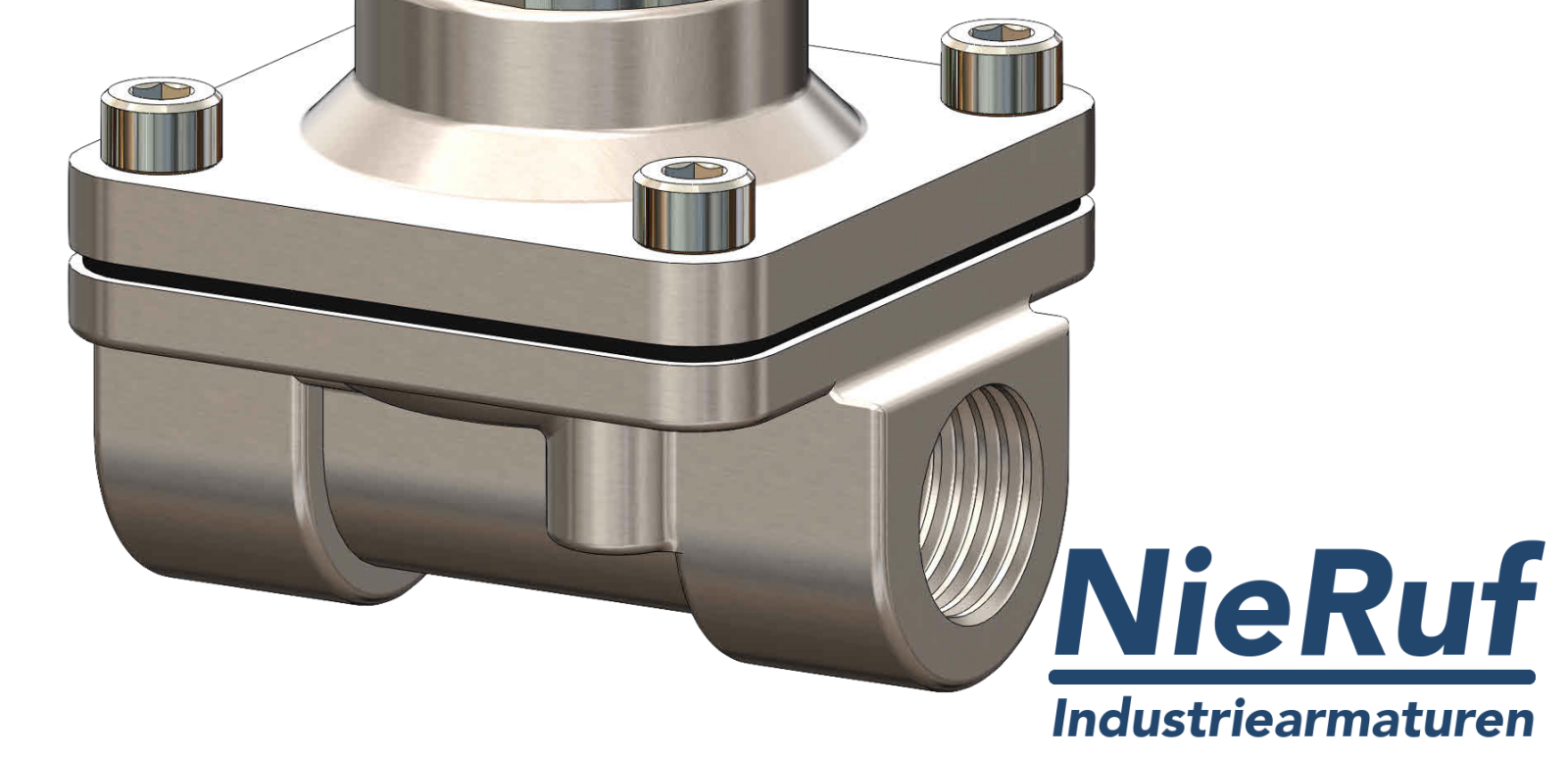

Aquintos Mounting Block, Connection Block, Connection Fitting, Bypass Valve, for Softening Systems, 1 Inch (2.54 cm), Made in Germany : Amazon.de: DIY & Tools

12V 24V 230V Wasserdichtes Messing magnetventil G1/4,G1/2,G3/4,1 Zoll – Fernbedienung Schalter Onlineshop

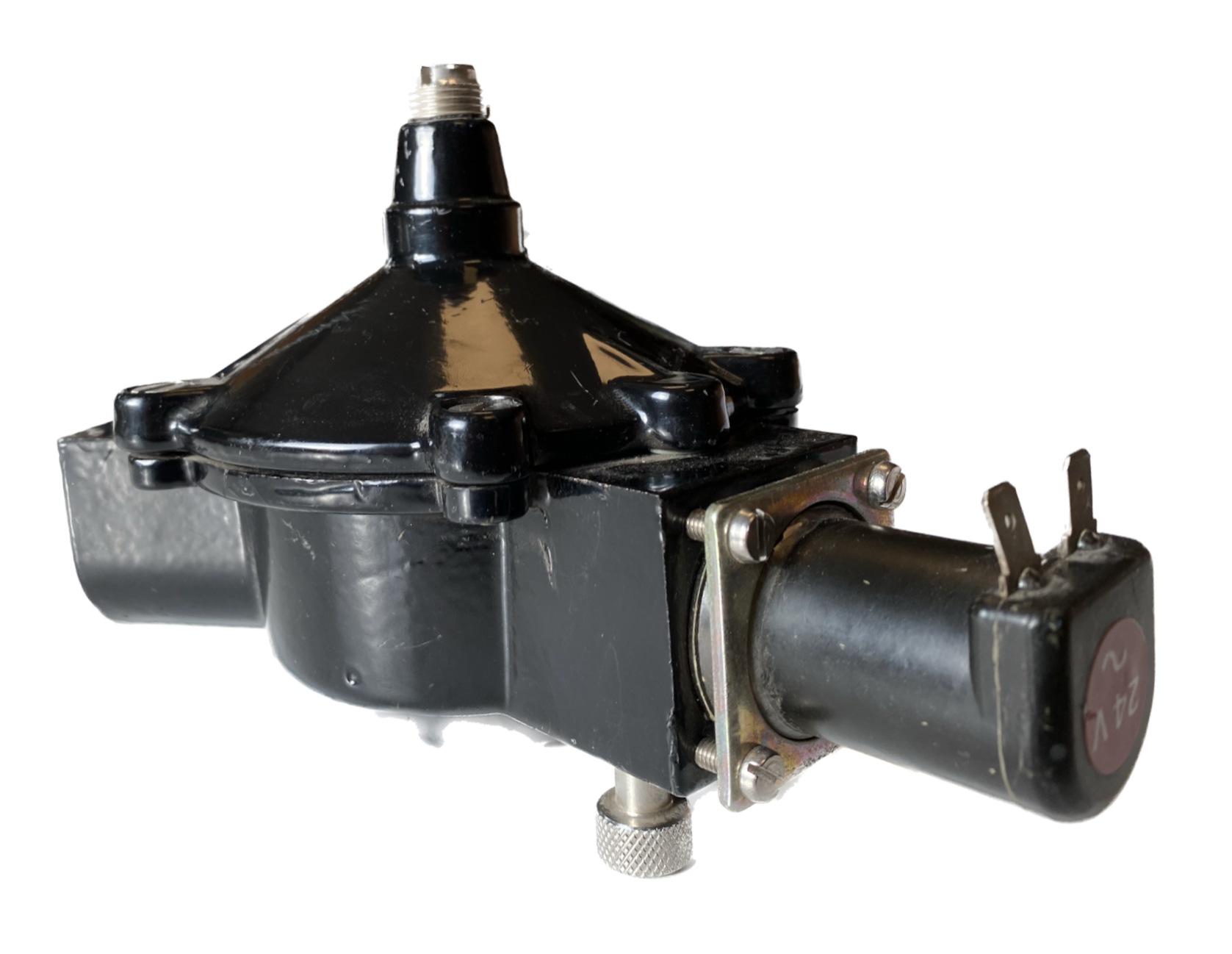

Jiayin JYZ-3 Messing G1/8 Zoll 1,8 mm Dampfgenerator Magnetventil Spule 10 bar AC 230 V 12 VA 50 Hz für Wasser, Gas, Dampfbügeleisen : Amazon.de: Küche, Haushalt & Wohnen

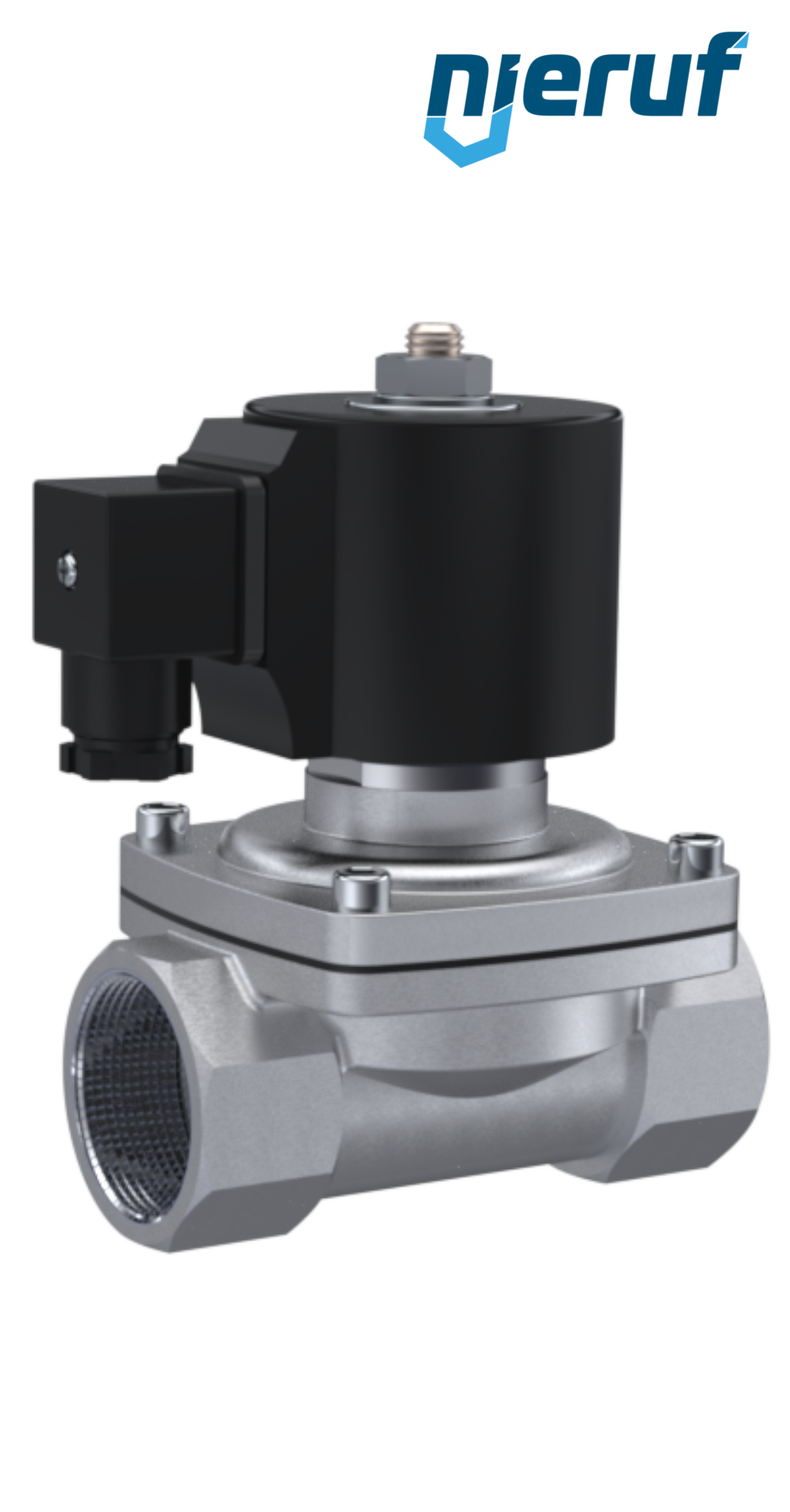

U.S. Solid Magnetventil- 1" 24V AC Magnetventil, Messinggehäuse normal geschlossen, VITON DICHTUNG - USSOLID.DE

Magnetventil - 1" 12V DC Magnetventil Edelstahlgehäuse normalerweise geschlossen, VITON-DICHTUNG - USSOLID.DE

Airtec Magnetventil 1/4" Zoll M07 520-HN + SP011 5/2 Wegeventil in Rheinland-Pfalz - Breitscheid Kr Neuwied | Heimwerken. Heimwerkerbedarf gebraucht kaufen | eBay Kleinanzeigen ist jetzt Kleinanzeigen

Magnetventil - 1" 12V DC Magnetventil Edelstahlgehäuse normalerweise geschlossen, VITON-DICHTUNG - USSOLID.DE

Magnetventil - 1" 12V DC Magnetventil Edelstahlgehäuse normalerweise geschlossen, VITON-DICHTUNG - USSOLID.DE

Woljay Magnetventil 1-1/2 Zoll 1,5 Zoll DC 12V Wasser Luft Gas (Normal Geschlossen) Ersatz Messing Ventil : Amazon.de: Baumarkt

1 Zoll Magnetventil Buschjost 24V 0,2-16 bar NEU in Baden-Württemberg - Wald | eBay Kleinanzeigen ist jetzt Kleinanzeigen